瀬戸内オーシャンズX

概要

PROBLEM

年々、海洋ごみは増加傾向にあります。

その原因として、海で出たごみの多くは県や市町村を越えて移動するため、どこが、どのように回収するのか役割分担が曖昧であること。

各地域で海洋ごみ削減の取り組みは行われているが、地域・個々人の取り組みで終始してしまうこと。

自治体・企業・研究者など分野を横断した広域の取り組みが不足していることなどが挙げられます。

WHY

SETOUCHI

瀬戸内海は閉鎖性海域のため、外海からの海洋ごみの流入が少なく、各対策に応じた成果を可視化しやすくなっている上、瀬戸内海のごみの大半は自分たちが流出させたものであるということにより、当事者意識を伴う対策が取りやすくなります。

フィールドとして、山・街・川・海と海底まで網羅しているということも大きな特徴です。

GOAL

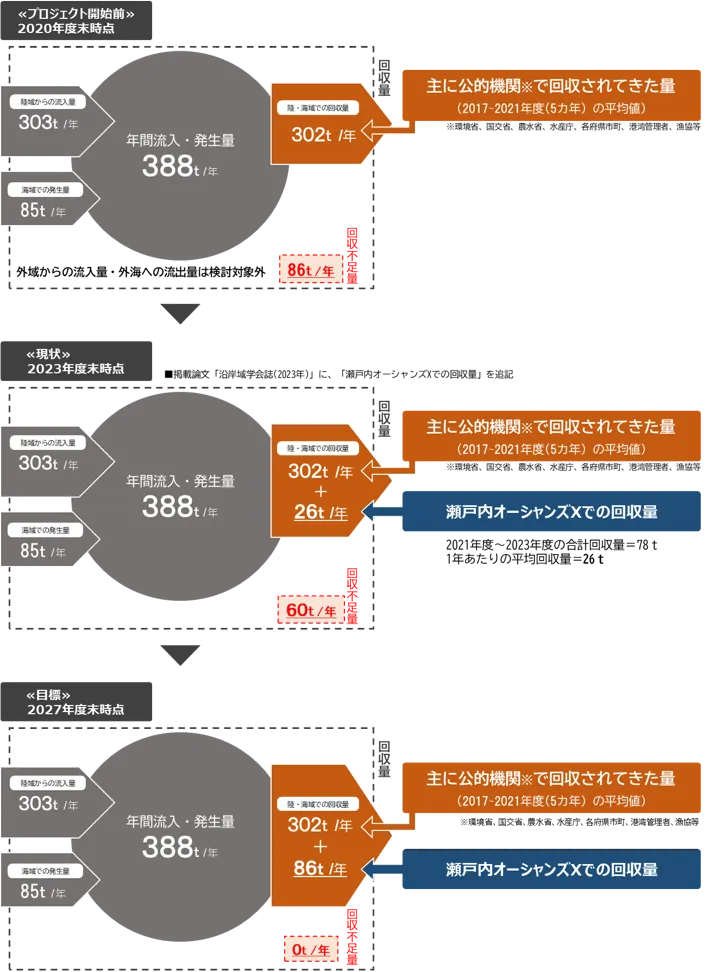

4県からは年間約388トンのプラスチックごみが発生している一方、公的機関等が主導して約302トンが回収されています。

そこで本プロジェクトでは2027年度末を目処に、年間約86トンのごみを海や河川から継続して回収する仕組みを構築するとともに、フロート等の漁具を対象に海域での発生を抑制しながら、ごみを減少に転じさせることを目指します。

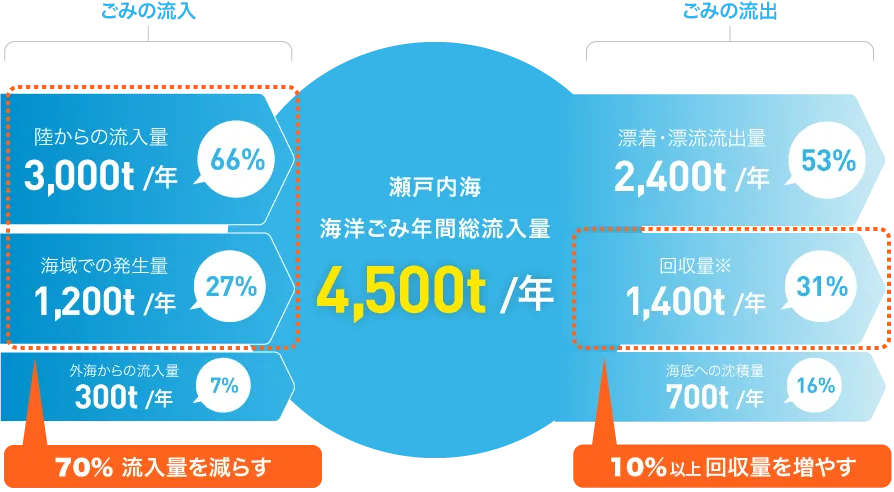

ひいては、瀬戸内海全体で発生しているとされる年間約4500トンのごみを減少に転じ、“瀬戸内モデル”として世界に発信していくことを目指します。

~目標達成に向けて~

✔ごみの発生原因究明、現状の把握や各施策の効果測定を目的とした調査等によるエビデンス・データ、科学的知見に基づいた展開

✔アクセス困難エリアにおける効率的なごみ回収方法や、各種テクノロジーを用いたプラスチック製品の追跡・管理手法の確立等、前例のない実証事業の実施。モデル事例としての拡大

✔ごみ回収方法や発生抑制方法等の確立、地域における担い手育成・実施体制構築などに係る取り組みに対する、基金からの予算補助

✔海の近くに住んでいるか否かに関わらず、全ての地域住民の方に問題を自分ごと化いただくための周知啓発・行動促進の喚起

✔各県による制度(法律・条例)の柔軟解釈・運用進化、予算建てによる補助、地域での機運醸成

▼

これらを4つの柱を基に展開

4県における海洋ごみ収支

瀬戸内海における海洋ごみ収支

THE

SYSTEM

日本財団による包括的海洋ごみ対策共同プロジェクト

瀬戸内海に面する4県(岡山県・広島県・香川県・愛媛県)と日本財団が連携協定を締結(2020年12月)し、

自治体を越えた広域の連携体制のもと、閉鎖性海域である瀬戸内地域での海洋ごみ対策を進めていきます。

ACTION

外界からの海洋ごみ流入が少ない海域(閉鎖性海域)である瀬戸内海をフィールドに、①調査研究②企業・地域連携③啓発・教育・行動④政策形成の4つの柱で事業を展開しています。

①調査研究

- 川ごみ発生源の大規模調査

- 海底ごみ分布の大規模調査

- 地域における対策実態の調査と問題研究

②企業・地域連携

- 4県における企業の海洋ごみ対策の実態把握

- 瀬戸内プラスチックバリューチェーンモデル構築

- 海洋ごみ対策企業・団体支援プロジェクトの実施

③啓発・教育・行動

- 4県連動海ごみゼロアクション

- 海洋環境デザイン教育プロジェクト

- シチズンサイエンス

④政策形成

- 研究・連携・行動等を踏まえた制度運用の検討

- 実践事例の集約とガイドラインの作成等